体のしくみ

2025.08.27

体の安定性と体の不調

皆さんこんにちは!柔道整復師の川又です!

まだまだ暑い日が続いていますね💦

今日は、どのように不調が起こるのか「体の安定性」に着目してお話したいと思います。

当院は「感覚の入力」と「体の安定性」が不調を解決するために重要だと考えています。

体を動かすためには必要な安定性があります。さらに、安定性があることで可動性が生まれ、私達は体を動かすことができています。

しかし、その関係がだんだん崩れてしまうことで体に不調が現れるようになります。

【Joint-by-Joint理論】という考え方があるのをご存じですか?

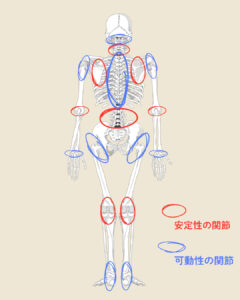

関節は安定性と可動性の働きに分けられると考えられ、さらにこの安定性と可動性の関節が交互に並び、それぞれの役割を果たすことで効率よく動くことができる考え方が【Joint-by-Joint理論】です。どの関節が安定性の働きでどの関節が可動性の働きなのかは下の図をご覧ください。↓↓↓

当院は関節の中でも、脊柱が安定して動くことが重要だと考えています。

さらに腰椎の安定性が重要であり、腰椎が不安定になってしまうと、隣にある関節の胸椎と股関節を固めることで安定をしようとします。

可動性の役割を持った胸椎や股関節が固まることで、胸椎や股関節の動きを腰椎や膝などで代償をして動かすようになっていきます。

それらの動きは脳にとって「不安・危険」という情動を生み、体を緊張させて守ろうとします。このような状況では本来の体の動きができず、体の不調に繋がっていきます。

次回は、安定性を高めるトレーニングについてお話します!